2025年10月17日至19日,第十届网络社会年会以“互联网之终?AI(ài)来不来”为主题,在UFO Terminal顺利举行。会议汇聚来自加拿大、巴塞罗那、柏林、旧金山、伦敦、都柏林及中国香港等地的十位重要学者,围绕前沿议题展开演讲与发言。另有二十四组青年学者呈现研究或实践成果,在会后进行了两部影像作品放映及艺术家讨论。还策划了Live Coding开放式声音现场与10 PRINT互动展示,进一步拓展了技术—艺术之间的边界。

会议致辞

中国美术学院跨媒体艺术学院副院长闵罕为大会开幕致辞

闵罕发表了开幕致辞。他代表学院向与会嘉宾与学者表示热烈欢迎,并回顾了网络社会十年来的演变——从信息互联到数据爆炸,从Web 2.0的开放平台到人工智能的全面崛起。她指出,本届年会主题“互联网之终?AI(爱)来不来”并非对技术的简单追问,而是对当下媒介结构重组、伦理与情感再临的深层反思。她强调,AI不仅是一种技术力量,更是人类情感与认知的镜像,关乎新的主体性与存在方式的生成。

本次大会汇聚全球学者与艺术家,探讨政治经济、算法文化、生成艺术等议题,旨在推动跨学科的批判与协作,为技术时代的人类共存与未来方向开辟新的思考空间。

网络社会研究所所长黄孙权教授为大会开幕致辞

黄孙权教授欢迎各位嘉宾、学者与朋友们来到第十届网络社会年会“互联网之终?AI(ài)来不来”。今年是网络社会年会举办的第十年,他回顾了从第一届的“Forces of Regulation”探讨网络化的力量,到关注智慧城市、平台合作主义与Web3,再到思考AI与模型资本的生成逻辑,年会始终致力于连接技术、艺术与社会实践,构筑一个跨学科的公共思考场域。

十年来,网络社会研究所与来自全球的学者、艺术家、设计师与合作社伙伴共同实验,从城市到社群,从黑客松到去中心化网络,尝试以创新的方式理解“网络社会”的转变。今年的主题预示着新的阶段,在AI与模型资本快速重构知识、劳动与文化的当下,年会有“静默编辑”“梯度地租”“AI基建志”“当作品就是提示”四个核心议题,邀请全球学者与青年研究者共同探讨AI技术下的伦理、政治与公共性。

他希望本届年会成为未来十年的新起点,促使我们以批判与创造的精神,重新想象技术、社会与人之间的可能关系。

主题演讲

迪伦·雷比林 Dylan Reibling

加拿大电影导演

迪伦·雷比林是一位在艺术、技术、国家安全与政治交叉领域创作的纪录片导演。他回顾了自己从2017年起对“去中心化运动”的长期研究与拍摄过程,讲述该运动如何以技术结构挑战互联网平台的集中化权力。他的纪录片从早期的网络技术实验与区块链社群出发,记录了不同地域的技术实践者——从独立实验室到社区网络——如何通过建设分布式技术系统,探索数字自治与社会协作的新可能。他指出,技术基础设施不仅是物质系统,更是权力与意识形态的体现;理解技术架构即是理解权力分配。他强调,去中心化并非单一的乌托邦愿景,而是一场围绕网络、价值与主权的持续斗争。他的电影试图让这些隐形的系统变得可见,从而揭示技术背后的政治现实。

乔安娜·莫尔 Joana Moll

常驻巴塞罗那和柏林的艺术家与研究者,科隆媒体艺术学院(KHM)网络学教授,巴塞罗那设计与工程学院的访问讲师

乔安娜·莫尔的发言以其近年来的研究为中心,探讨数字媒介如何在社会层面强化安全化逻辑,以及这种机制如何通过身体被再生产。她首先介绍了2016年的项目《Virtual Watchers》,分析普通用户如何通过网络平台自愿参与边境监控,揭示出国家安全职能在网络时代被社会化、分布化的趋势。她指出,这种“众包式监视”虽然在现实执行中成效有限,却在象征层面具有深远影响——公众在参与信息识别与判断的同时,也成为数据体系的一部分。此后,她将研究重心转向“身体作为界面”的议题,关注数字广告体系与信息技术之间的协同,以及数据化过程如何在生理层面影响人的姿态、呼吸与感知方式。通过“具身研究”和“身体实验”,她揭示出长期使用技术设备可能导致的感知疲劳与注意力结构变化。她认为,重新理解身体的能动性,是我们在高速发展的数字环境中保持自我反思与主动性的关键途径。

博格娜·科尼尔 Bogna Konior

斯科特·摩尔 Scott Moore

Bogna Konior 是一位学者与作家,现任纽约大学上海分校媒体理论助理教授,同时在人工智能与文化研究中心以及互动媒体艺术系工作。Scott Moore 是 Public Works 的创始人,同时担任旧金山非营利文化机构 Gray Area 的活跃顾问。

在斯科特·摩尔和博格娜·科尼尔的对谈中,博格娜以历史与哲学的视角探讨人类与AI之间的关系。提及她研究中历史性的经验,以及当代人将聊天机器人视作情感对象的现象,并联系到语言、情感与非人能动性的经验。她认为AI聊天机器人让语言自身成为行动者,反过来重塑人类的情感与认知。斯科特则从实践与制度层面回应,提到新西兰关于AI法人实体的案例,并延伸到法律与社会对技术身份的讨论。二人还围绕人工性、能动性与技术过程展开交流,触及人类在技术变迁中的位置与经验。

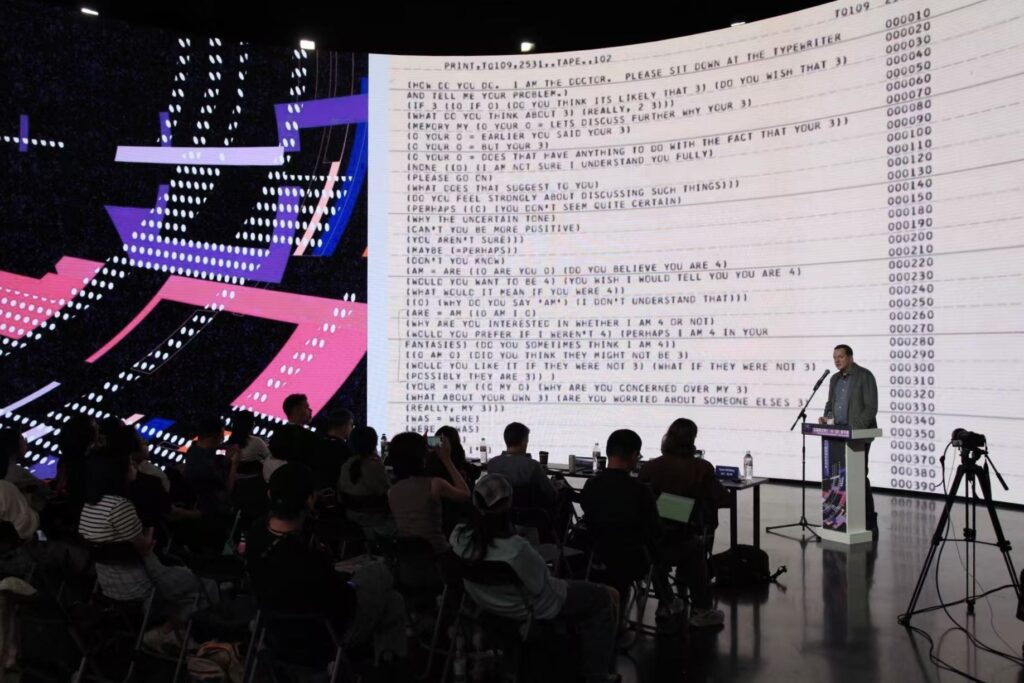

尼克·蒙特福特 Nick Montfort

麻省理工学院教授,卑尔根大学数字叙事中心首席研究员

尼克·蒙特福特以“编码、点击与提示:生成艺术的方式”为主题,在发言中梳理了计算机参与艺术创作的五种路径:汇编语言、高级语言、艺术专用语言、艺术应用程序,以及生成式人工智能。他通过文学与视觉艺术的实例,展示从1950年代到当下艺术家使用计算机进行创作的演变过程,引用一些早期作品作为案例,并介绍了当代生成文本与图像的实践,涵盖自身在编程艺术、文本生成与教学中的探索。

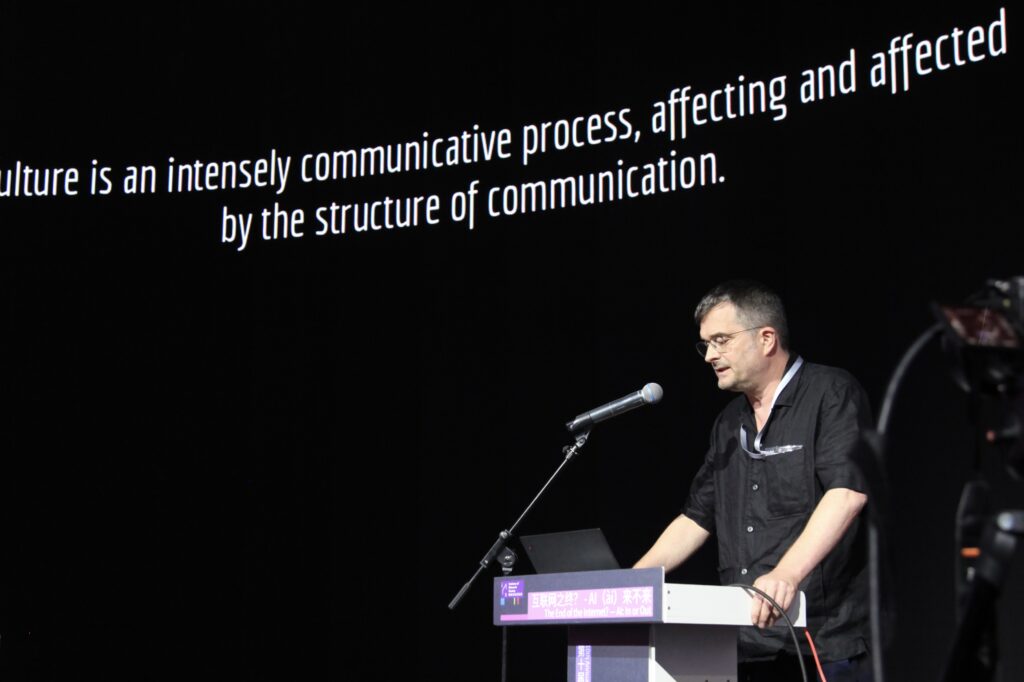

费利克斯·斯塔尔德Felix Stalder

苏黎世艺术大学教授,执教于美术学院“艺术与人工研究”专业,维也纳世界信息研究所与技术政治工作组核心成员

费利克斯·斯塔尔德以“数字文化、生成式人工智能与艺术”为题,回顾了数字文化从“连接人”到“构建智能机器”的两阶段转变。他指出第一阶段以网络与自我传播为特征,而第二阶段的核心是数据中心与生成式AI的兴起。他通过三件艺术作品——《巴比伦视觉》《X-Hairy Mutant》与《明日之邮》——展示艺术家如何在这一新阶段探索数据控制、算法生成与未来想象的问题,并讨论了技术与文化结构变化下意义生成的方式。

杰克·斯蒂尔戈 Jack Stilgoe

伦敦大学学院科学技术学教授,英国研究与创新署(UKRI)“负责任人工智能”领导团队成员

杰克·斯蒂尔戈以“让人工智能回归现实”为题,从科技政策与社会学的角度讨论当代AI话语中的风险想象与治理困境。他回顾了从图灵测试到当代“通用人工智能”(AGI)与“生存风险”叙事的形成过程,指出其与产业资本、政策话语及公众想象之间的关联。通过与汽车技术史的类比,他探讨了责任创新、独立测试与社会实验的必要性,并引用问卷研究展示AI研究者与公众在风险认知、治理期待与责任理解上的差异。

詹姆斯·斯坦霍夫 James Steinhoff

都柏林大学信息与传播研究学院助理教授,深耕人工智能、数据与数字媒体的政治经济学领域,专著《自动化与自主性:人工智能产业中的劳动、资本与机器》(帕尔格雷夫出版社,2021年),合著《非人的力量:人工智能与资本主义的未来》(普鲁托出版社,2019年)

詹姆斯·斯坦霍夫以“提示工程与(非)决定论的政治经济学”为题,从马克思主义政治经济学与媒介理论的角度探讨生成式人工智能的资本逻辑。他回溯自动化与吸收机制的历史,指出机器学习带来的“自动化的自动化”特征,并将提示(prompting)视为一种劳动与编程形式。他分析了大模型的非决定性结构、压缩逻辑与“幻觉”机制,讨论了其在资本生产中引发的确定性与偶然性矛盾,以及这一技术—社会系统在效率、控制与价值生产之间的张力。

路淼 Lu Miao

香港岭南大学文化研究系的助理教授,研究兴趣包括基础设施研究、科学与技术研究以及中非研究,英文专著将于2025年秋季由美国伊利诺伊大学出版社出版

路淼以“热带地区的数据中心:西非的热量管理、中国科技与能源政治”为题,结合其在加纳与东南亚的实地研究,探讨中国科技企业在热带地区建设数据中心的基础设施逻辑与能量政治。她提出“热带物质性”概念,分析热带气候、殖民知识与当代技术实践的交织,揭示数据中心在高温环境下的散热、能源转换与绿色转型问题。通过加纳国家数据中心个案,她梳理了华为与当地政府合作的融资、冷却与能源管理机制,并反思全球云计算扩张中的地缘、生态与知识权力关系。

创意演讲回顾

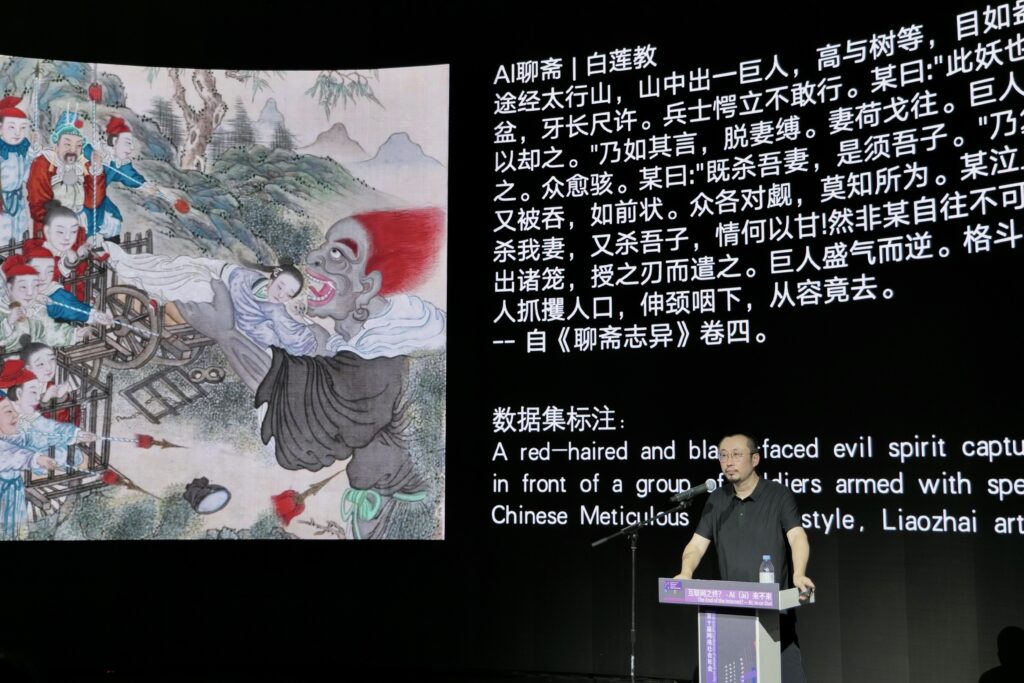

罗霄 Luo Xiao

算法工程师,数字艺术家,同济大学建筑城规学院AI与艺术创研中心实践导师

罗霄的发言以“当生成成为日常:AI时代的流变、协议与遗忘”为主题,围绕生成式AI在艺术创作与日常生活中的转变展开。他从技术与艺术的双重身份出发,回顾了自己从游戏开发到新媒体艺术的实践路径,介绍了机器学习、生成式模型及其在创意生产中的应用机制。他展示了数据训练和提示词控制的创作过程,并梳理了生成艺术从算法规则到AI模型学习的演进逻辑,探讨技术系统中的协议、流变与记忆机制。

大会现场

Live Coding开放式声音现场

崔涵

崔涵目前就读于中国美术学院网络社会研究所,关注个人技术的理论与构建,从事平面设计、声音艺术、贡献和开发自由软件。

崔涵使用 SAPF 语言在终端中构建本次 Live Coding 系统,通过自定义脚本扩展其边界,在极简技术栈环境中完成音乐的编排与即兴。

GUAN

GUAN(管博扬),现居杭州的电子音乐制作人、声音艺术家及声音实验室 Analog Landing 主理人。毕业于中国美术学院跨媒体艺术专业,创作聚焦于数字社会与人机关系的批判性思考。

GUAN用Live Coding和模块合成器一起将Strudel当作音序器和采样器进行演出,模块合成器负责快速直观的声音变化,兼具实验性和先锋性。

周蓬岸

中国美术学院网络社会研究所客座研究员,“网页里的电脑博物馆”站长,新媒体艺术家。主要研究方向为信息技术影响下的流行文化、媒介考古学、新媒体艺术创作等。

周蓬岸以Pocket386、FPGA Amiga与特技切换台构建表演系统,以复古技术重塑90年代的VJ语言,展现出独特的低保真视听美学。

主办单位

中国美术学院(CAA)

跨媒体艺术学院(SIMA)

网络社会研究所(INS)

会议总召

黄孙权

学术委员会

李凯生、闵罕、黄孙权、陈界仁、刘怿斯、周蓬岸

工作团队

执行总负责:王婧洁

会务组:郑叶颖、王安琪、曾梦蕊

工作组:周蓬岸、丁乐、曾梦蕊、井俱进、田沛松、王安琪、李梦书

导播与影像:井俱进、李易扬、赵佳菁、李程锦、李艺欣

视觉设计:李梦书、丁乐、郑叶颖

声音:Boyang GUAN

动效:Shir- Shiko

编辑 排版|李梦书

校对 审核|周蓬岸

终审|黄孙权